共有持分を持っていると多くの疑問や不安が生まれます。

- 「売れるのか?」

- 「他の共有者の同意は必要?」

- 「相続で受け継いだけどどうすれば?」

しかし、実は共有持分の売却は可能で、方法次第でスムーズに手放すこともできます。

本ブログでは、共有持分の売却を考えている人と、相続で共有持分を持ってしまった人に向けて徹底解説!

- 「売却の流れ」

- 「査定のポイント」

- 「トラブル回避法」

どこのサイトよりもわかりやすく、あなたの不安を解消する情報をお届けします。

共有持分を早く・高く・安全に売るための知識を、今すぐチェックしましょう!

共有持分とは?売却前に知っておくべき基本知識

「共有持分は売れる!」これが結論です。

ただし、普通の不動産と違って「持分だけを売る」ため、ちょっと特殊なルールがあります。

共有持分を持っていると「勝手に売れるの?」「他の人と相談が必要?」なんて疑問が浮かびますよね。

でも、安心してください。

共有持分は合法的に売却可能です。

ただし、スムーズに売るには、仕組みを理解しておくことが大事。

ここでは、共有持分の基本をわかりやすく解説していきます!

共有持分の定義とは?

「共有持分って、そもそも何?」って思いますよね。

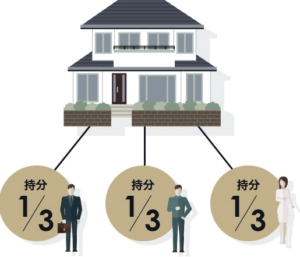

簡単に言うと、ひとつの不動産を複数人で所有している状態のことです。

たとえば、親の家を兄弟3人で相続すると、それぞれの持ち分が「共有持分」になります。

「え、それって3人で平等に使えるの?」と思うかもしれません。

でも、そう単純じゃないんです。

たとえば、自分の持ち分を勝手に売ることはできますが、不動産全体を売るには他の共有者の合意が必要になります。

だからこそ、「売りたいのに売れない…」という問題が起きがちなんです。

どんなケースで共有持分が発生する?

共有持分は、不動産を複数人で所有する状態のことを指します。

「相続」、「共同購入」、「投資」など、さまざまな理由で発生し、意図せず共有状態になっているケースも少なくありません。

特に、売却や処分には共有者の合意が必要な場合があり、スムーズな対処が求められます。

以下のようなケースで共有持分が発生することを理解し、適切な対応を検討しましょう。

| 発生原因 | 概要 | 注意点 |

|---|---|---|

| 相続 | 親が亡くなり、兄弟姉妹で実家を相続すると共有持分になる | 遺言がないと法定相続分で自動的に分割されるため、共有状態になりやすい |

| 共同購入 | 夫婦や親子、兄弟で家を買うと、出資割合に応じた共有持分が発生する | 出資割合がそのまま持分の割合になる(例:夫70%、妻30%) |

| 投資目的 | 知人やビジネスパートナーと不動産を共同購入すると共有持分が生まれる | 売却時に意見がまとまらず、トラブルになる可能性がある |

「知らないうちに共有状態になっていた…」という人も意外と多いです。

売却を検討する前に、まずは自分の持分をしっかり把握し、適切な対応策を考えることが重要です。

共有持分を持っているとどんなデメリットがある?

「不動産の権利を持っているならお得じゃん!」と思うかもしれませんが、共有持分には意外なデメリットが多いのが実情です。

「自由に売れない・使えない」、「共有者とのトラブルが起こりやすい」、「維持費や税金がかかる」といった問題が発生するため、事前にリスクを把握しておくことが重要です。

以下の点を確認し、早めの対策を考えておきましょう。

| デメリット | 概要 | 注意点 |

|---|---|---|

| 自由に売れない・使えない | 自分の持分を売ることは可能だが、不動産全体の売却には共有者の同意が必要 | 他の共有者が住んでいる場合、勝手に賃貸やリフォームができない |

| 共有者とのトラブルが起こりやすい | 「売りたい人」と「住み続けたい人」の意見が割れると売却が進まない | 相続の場合、兄弟姉妹と揉めて裁判になるケースもある |

| 維持費・税金が発生する | 住んでいなくても固定資産税や修繕費の負担が必要 | 放置すると「持っているだけでお金がかかる負動産」になる可能性がある |

「売るのも大変、維持するのも面倒…」と後悔する前に、早めに対策を考えることがベストです!

共有持分の売却は可能?その仕組みをわかりやすく解説

共有持分を売ることはできます。

ただし、普通の不動産とは違い、持分だけを売却するため、少し特殊な仕組みがあります。

たとえば、他の共有者がいる状態でも売ることは可能ですが、買い手が見つかりにくかったり、価格が市場相場より安くなったりすることもあります。

共有持分の売却をスムーズに進めるには、どんな方法があるのか、どんな注意点があるのかをしっかり理解することが大切です。

この記事では、共有持分の売却の仕組みと、トラブルを防ぎながら上手に売るコツをわかりやすく解説します。

共有持分を売る方法は3つ!あなたに合った選択肢は?

共有持分を売る方法は、大きく分けて「共有者に売る」「買取業者に売る」「第三者に売る」の3つです。

それぞれの特徴を理解し、自分にとって最適な売却方法を選びましょう。

| 売却方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 共有者に売る | ・共有者との交渉が成立すれば最もスムーズに売却できる ・共有者にとっても持分を増やせるメリットがある |

・相手に資金がないと売却できない ・共有者が買い取る意向がないと交渉が進まない |

| 買取業者に売る | ・専門の業者ならすぐに売却できる ・手続きがシンプルでスピーディー |

・市場価格より安くなることが多い ・業者によって買取条件が異なるため、比較が必要 |

| 第三者に売る | ・市場価格で売れる可能性がある ・売却先の選択肢が広い |

・共有持分のみの購入希望者が少なく、売却が長期化しやすい ・価格を下げないと売れにくい |

「すぐに売りたい」「高く売りたい」「共有者と関係を悪化させたくない」など、自分の状況に合わせた売却方法を選ぶことが大切です。

まずは共有者に売却の意思を確認し、難しい場合は買取業者を活用するのがスムーズな流れです!

共有者の同意なしで売れる?売却のルールをチェック!

共有持分は、他の共有者の同意がなくても売却できます。

なぜなら、共有持分は個人の財産として扱われるため、法律上は自由に売却できるからです。

ただし、通常の不動産売却とは違い、持分のみの売却にはいくつかの注意点があります。

買い手が限られ、価格が下がるケースも多いため、売却前にしっかり対策を考えておきましょう。

| 注意点 | 概要 | リスク・対策 |

|---|---|---|

| 売れるのは自分の持分だけ | 物件全体ではなく、所有する持分のみを売却可能 | 買い手は他の共有者と関わる必要があるため、売却の難易度が高くなる |

| 売却後のトラブルに注意 | 共有者が知らない人と共有することを嫌がるケースが多い | 「知らない人と共有したくない」という理由で訴訟になるリスクもある |

| 価格が市場価格より安くなる | 共有持分のみの売却は、通常の不動産より価値が低くなりやすい | 共有者への売却を検討し、それが難しければ買取業者に査定を依頼する |

「売れるのは売れるけど、普通の不動産と違って売却のハードルが高い…」これが共有持分の特徴です。

できるだけ有利に売却するには、まずは共有者に相談し、買取業者にも査定を依頼して比較することをおすすめします!

共有持分を売るときの注意点!トラブルを防ぐ3つのポイント

共有持分の売却は、普通の不動産売却とは異なり、特有の注意点があります。

特に「共有者との関係」、「買取業者の選び方」、「税金や費用」に気をつけることが大切です。

トラブルを回避し、スムーズに売却するために、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

| ポイント | 概要 | 注意点 |

|---|---|---|

| 共有者との関係 | 事前に共有者へ売却の意向を伝える | 事後報告では関係が悪化し、トラブルの原因になる |

| 買取業者の選び方 | 複数の業者に査定依頼し、比較する | 「高額買取」の宣伝に注意。手数料を含めた実際の手残り額を確認する |

| 税金や費用 | 売却益に対して譲渡所得税がかかる | 仲介手数料や登記費用も発生。税理士に相談すると安心 |

① 共有者との関係を大切にする

売る前に、他の共有者に「売却を考えている」と伝えておくと、余計なトラブルを防げます。

特に、家族や親族と共有している場合、知らないうちに第三者へ売却されると関係が悪化する原因になります。

いきなり売却を進めるのではなく、事前に話し合うことが大切です。

② 買取業者は慎重に選ぶ

買取業者の中には、不当に安い価格を提示する業者もあるため、複数の業者に査定を依頼して比較することが重要です。

「高額買取」と宣伝していても、実際に契約するとさまざまな手数料が発生し、結果的に手元に残る金額が少なくなることもあります。

業者選びは慎重に行いましょう。

③ 税金や費用も計算に入れる

共有持分を売ると、「譲渡所得税」がかかります。

売却益に対して税金が発生するため、「思ったより手元に残らなかった」というケースも少なくありません。

さらに、仲介手数料や登記費用も考慮しておくことが大事です。

特に、相続した共有持分を売る場合、取得費が不明だと税額が高くなることがあるので、税理士に相談するのも良い方法です。

共有持分を売るときの相場と価格の決まり方

「共有持分っていくらで売れるの?」と気になる方、多いですよね。

結論から言うと、共有持分は不動産全体の価格を単純に割った金額ではなく、市場価格より低くなることが一般的です。

その理由は、買い手が限られていたり、権利関係が複雑だったりするからです。

でも、売り方を工夫すれば、できるだけ高く売ることも可能なんです。

この記事では、共有持分の価格の決まり方や相場感、少しでも高く売るためのポイントをわかりやすく解説します!

共有持分の価格はどう決まる?査定の基本ルール

共有持分の値段は、まず不動産全体の価値を基準に考えます。

でも、「この家は1億円だから、持分が半分なら5000万円!」なんて単純な計算にはならないんです。

なぜかというと、共有持分って自由に使えないから。

買った人は家を丸ごと使えるわけじゃなく、他の共有者の権利もあるので、購入後の制約が大きいんです。

そのため、一般的には市場価格の30〜70%くらいが相場になります。

そして、査定のときに重要なのが「誰が買うか?」。

共有者同士で売るなら比較的高値がつきますが、第三者に売る場合はリスクが高く、値段が下がる傾向があります。

査定を受ける前に、『どんな売り方ができるのか?』『どんな買い手がいるのか?』を知っておくことが大切です。

共有持分の売却相場はどのくらい?実際の価格イメージ

「じゃあ、実際いくらくらいで売れるの?」という話ですが、エリアによって相場はかなり違います。

たとえば、東京や大阪みたいな都市部なら、需要があるので『市場価格の50〜70%』で売れることもあります。

でも、地方だと買い手が少なくて、『30〜50%くらい』になってしまうことも。

さらに、売却方法によっても価格は変わります。

共有者に売るなら比較的高めで売れることが多いですが、不動産業者に買い取ってもらう場合は、どうしても安くなります。

なぜなら、業者は転売して利益を出すのが目的なので、利益を確保するために安く買い取ることが多いんです。

だから、相場感をしっかり押さえておくと、納得のいく売却がしやすくなります!

共有持分を少しでも高く売るためのポイント

「安く売るのは嫌だ!」と思うのは当然ですよね。

できるだけ高く売るには、売り方を工夫するのがカギです。

まず、一番高く買ってくれる可能性があるのは、他の共有者です。

すでに住んでいたり、家に思い入れがあったりするので、市場価格に近い値段で買い取ってくれることもあります。

まずは他の共有者に売れないか相談してみるのがオススメです。

次に、査定を複数の業者に依頼することも大切!

査定額は業者によってけっこう差があるので、いくつか見積もりを取って比較すると、高く売れる可能性がアップします。

特に、共有持分専門の買取業者は、一般の不動産会社よりも条件が良いことが多いので、チェックしてみる価値ありです。

あとは、売却前にできるだけ価値を高める工夫をするのもポイント。

たとえば、権利関係を整理して買い手のリスクを減らしたり、共有者同士で話し合いをしておくと、スムーズに売却が進みやすくなります。

共有持分の売却方法を徹底比較!あなたに合った選択肢は?

「共有持分は売れる!」これが結論です。

でも、どの方法を選ぶかで、売却のスピードや手間、価格が大きく変わってきます。

売り方はざっくり言うとの3つ!

- 「共有者に売る」

- 「買取業者に売る」

- 「一般市場で売る」

それぞれメリット・デメリットがあるので、あなたの状況に合った方法を選ぶことが大切です。

「とにかく早く売りたい」「できるだけ高く売りたい」「共有者と揉めずに売りたい」など、何を優先するかを考えながら、どの方法がベストなのか一緒に見ていきましょう!

共有者に売る|まずは身近な人と話し合うのがベスト

「とりあえず、他の共有者に相談してみる」というのが、一番トラブルになりにくい方法です。

兄弟や親族など、すでに共有している人に売れば、話がまとまりやすいし、手続きもシンプルになります。

しかも、持ち主が変わらないので、周りから見ても「今まで通りの不動産」として扱われやすいのもメリットです。

でも、共有者に売る場合は「安く買いたたかれる」リスクがあります。

「持ち分を増やせるなら、買ってもいいけど、高いお金は出せない」なんて言われることも…。

また、相手の資金状況によっては、「お金が用意できないから待って」と引き伸ばされることもあります。

話がまとまるかどうか、事前にしっかり確認することが大事ですね。

✔ こんな人におすすめ!

- 「手続きはシンプルに済ませたい」

- 「できるだけトラブルを避けたい」

- 「高値で売れなくてもOK」

買取業者に売る|スピード重視ならこの方法

「とにかく早く現金化したい!」という人には、共有持分の買取業者に売るのが一番手っ取り早いです。

買取業者は、共有持分を専門に買い取る会社なので、査定から契約までの流れがスムーズで、最短1週間で売却が完了することもあります。

ただし、気になるのは「価格が安くなりやすい」という点。

買取業者もビジネスなので、「この共有持分、後からどう活用するか?」を考えながら買い取ります。

結果、市場価格よりも安くなることがほとんどです。

でも、「とにかく早く売りたい」「面倒な手続きを避けたい」という人にはピッタリの方法ですね。

✔ こんな人におすすめ!

- 「すぐに売って現金化したい」

- 「共有者と揉めたくない」

- 「手間なくサクッと売りたい」

一般市場で売る|高く売りたいならチャレンジ!

「やっぱり少しでも高く売りたい!」という人には、一般の不動産市場に出して買主を探す方法もあります。

買取業者よりも市場価格に近い金額で売れる可能性があるため、価格重視の人にはおすすめです。

ただし、共有持分だけを買いたい人は少ないのがネック。普通の不動産売買とは違い、買主は「持ち分だけ所有する」状態になるので、住宅ローンを組むのが難しいことも…。

結果的に、「なかなか買い手が見つからない」ということもあります。

時間に余裕がある人なら挑戦する価値アリですが、「すぐに売りたい!」という人には向いていない方法です。

✔ こんな人におすすめ!

- 「とにかく高値で売りたい」

- 「じっくり時間をかけてもOK」

- 「不動産会社と相談しながら売却したい」

共有持分を売却する際の具体的な手順

共有持分を売るのって、なんだか難しそうに感じますよね。

でも、ちゃんと手順を踏めば、スムーズに売却できます!

- 「売却の準備」

- 「売却先の選定」

- 「契約と手続き」

この3つのステップをしっかり押さえれば、共有持分の売却は意外と簡単なんです。

この記事では、どこよりもわかりやすく、それぞれの手順を丁寧に解説していきます。

トラブルなく、できるだけ高く売るためのポイントも紹介するので、最後までチェックしてくださいね!

売却前にやるべき準備とは?必要な書類や査定のポイント

まずは、売却の準備をしっかり整えることが大事!

いきなり「売ります!」と言っても、スムーズには進まないんです。

最初にやるべきことは、「自分がどれくらいの持分を持っているのかを確認すること」。

不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を取得して、持分割合や他の共有者の情報をチェックしましょう!

これがハッキリしていないと、売却の話が進まないので要注意。

次に、不動産の価値を把握するために査定を受けましょう!

いきなり業者に売るのではなく、まずは「いくらくらいで売れるのか?」を知ることが大切。

査定は無料で受けられるところが多いので、複数の業者に見てもらうのがおすすめです。

相場を知ることで、売却価格の交渉もしやすくなりますよ!

売却先の選び方|共有者・第三者・買取業者のメリット・デメリット

共有持分の売却方法は「共有者に売る」、「第三者に売る」、「買取業者に売る」の3つが代表的です。

どの方法を選ぶかで、売却のスピード・価格・手間が変わるため、自分に合った方法を選ぶことが重要です。

- 「共有者に売る」

- 「第三者に売る」

- 「買取業者に売る」

どの方法がベストなのか、それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう!

| 売却方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 共有者に売る | 手続きがシンプルで、トラブルになりにくい | 共有者が「高すぎる」と感じると交渉が難航し、売却できない可能性がある |

| 第三者に売る | 市場価格に近い値段で売れる可能性がある | 共有持分だけを買う人は少なく、売却まで時間がかかることが多い |

| 買取業者に売る | すぐに現金化でき、スムーズに売却できる | 市場価格より安くなる傾向がある |

「高く売るか、早く売るか?」によって、最適な売却方法は変わります。

共有者と話し合って売却できるなら手間が少なく済みますし、第三者に売るなら価格重視、買取業者ならスピード重視といった考え方が大切です。

どの方法が自分に合っているのか、慎重に判断しましょう!

契約から引き渡しまでの流れ|スムーズに進めるコツ

売却先が決まったら、いよいよ契約に進みます!

ここで大事なのは、「契約内容をしっかり確認すること」。

とくに「売却価格」「引き渡しのタイミング」「支払い方法」は、後々トラブルにならないように慎重にチェックしましょう。

契約を交わしたら、次は登記手続きです。

買取業者や第三者に売る場合、所有権移転登記が必要になります。

この手続きは司法書士に依頼するのが一般的で、費用は3万〜5万円ほど。

書類の不備があると時間がかかるので、事前に準備しておきましょう!

最後に、売却代金の受け取りです!

契約書に記載された金額が、しっかり振り込まれているか確認しましょう。

もし「支払いが遅れる」「約束の金額と違う」といった問題が起きた場合は、すぐに契約書を見直し、不動産会社や司法書士に相談するのがベスト。

お金を受け取ったら、売却手続きは完了です!

共有持分売却時に発生する税金とその対策

共有持分を売るとき、「税金ってどれくらいかかるの?」と不安になりますよね。

実は、売却で利益が出ると税金が発生します。

- 「譲渡所得税」

- 「住民税」

- 「印紙税」

でも、事前に対策をすれば、余計な税金を抑えることも可能です!

たとえば、「3,000万円の特別控除」や「取得費加算の特例」を活用すれば、大幅に節税できるケースもあります。

この章では、売却時にかかる税金の種類、計算方法、そしてムダな税金を払わないための対策について、わかりやすく解説していきます!

共有持分の売却で発生する税金の種類と計算方法

共有持分を売却すると、主に「譲渡所得税」「住民税」「印紙税」の3つの税金が発生します。

簡単に言うと、「利益に対してかかる税金(譲渡所得税&住民税)」と、「契約書に貼るための税金(印紙税)」があります。

税金がかかるのは、売却で利益(譲渡所得)が出たときです。

計算式は、(売却価格 - 購入価格 - 売却にかかった費用) × 税率

となります。

税率は所有期間によって変わるのがポイント!

5年以下 → 約39%(短期譲渡)

5年超 → 約20%(長期譲渡)

つまり、長く所有していた方が税率が低くなるんです!

印紙税は契約書に記載する金額で変わりますが、大体数千円〜数万円くらいです。

共有持分の売却時に利用できる税金の特例

「税金ってそんなにかかるの?!」と思ったあなた、安心してください!

使える特例がいくつかあります。

まず、自宅として使っていた不動産なら「3,000万円の特別控除」が適用できる可能性があります。

これを利用すると、譲渡所得が3,000万円以下なら税金ゼロ!

かなり大きな節税効果が期待できますね。

次に、相続で取得した共有持分の場合、「取得費加算の特例」を活用できることもあります。

これは、相続時に払った相続税を購入価格にプラスできる制度。

結果的に、課税対象額を減らせるんです!

また、新しく家を買い替えるなら、「買換え特例」を利用すると、売却益にかかる税金の支払いを次回の売却時まで繰り延べできます。

条件があるので事前に確認しましょう!

共有持分の売却で損しないための節税対策

「税金を少しでも抑えたい!」と思ったら、いくつかの節税対策を知っておくといいですよ。

まず、売却価格を無理に上げないのも一つの手!

売却益が少なければ、その分課税対象も減ります。

ただし、市場価格より大幅に安くするとトラブルになるので注意が必要です。

次に、売却にかかった費用をしっかり計上すること!

仲介手数料や登記費用、測量費などは「売却に必要だった経費」として控除できます。

費用をしっかり計上すれば、税金を減らせる可能性が高くなります。

さらに、損益通算を活用するのも有効です。

不動産売却で損失が出た場合、給与所得など他の所得と相殺できることがあります。

うまく使えば、確定申告で還付金を受け取れることも!

共有持分を売るときのトラブル事例と回避策

「売るぞ!」と思ったのに、思わぬトラブルに巻き込まれることも。

共有持分の売却では、他の共有者と意見が合わなかったり、買い手がなかなか見つからなかったり、思い通りに進まないことがあります。

さらに、売却後の税金や手続きで「こんなはずじゃなかった…」と後悔するケースも。

でも、大丈夫!

事前にポイントを押さえれば、トラブルを避けてスムーズに売却できます。

ここでは、よくあるトラブルと、その回避策をわかりやすく解説していきます!

他の共有者が売却に反対してくる!

「売りたいのに、共有者が首を縦に振らない…」これはかなり多いトラブル!

「思い出があるから手放したくない」「将来、値上がりするかもしれない」と反対されることもよくあります。

話し合いがこじれると、感情的になって余計に解決が難しくなることも!

じゃあ、どうする?

まずは、「売りたい理由」を共有者にしっかり伝えることが大事!

「維持費が負担になっている」「資産を現金化したい」など、具体的に説明すると理解してもらいやすくなります。

それでも難しい場合は、共有者に買取を打診するのもアリ。

最終手段としては、調停や裁判を検討することもできますが、まずは冷静に話し合うのがベストです。

買い手が見つからない…どうすればいい?

共有持分だけを買ってくれる人は、正直かなり少ないです。

なぜなら、購入者にとってもリスクが多いから。

「他の共有者とトラブルになったらどうしよう?」「この物件、自由に使えないの?」と不安に思う人がほとんど。

じゃあ、どうする?

解決策としては、「共有持分買取専門の業者」に相談するのが一番ラク!

業者なら、すぐに現金化できる可能性が高いし、面倒な交渉も不要。

もし一般市場で売りたいなら、価格を適正に設定することが重要!

他の共有者とも仲良くしておくと、買い手も安心して購入しやすくなります。

売った後に「こんなに税金かかるの!?」と驚く

共有持分の売却でも、ちゃんと税金がかかります。

売却益が出たら譲渡所得税+住民税が発生するし、確定申告も必要。

「そんなの知らなかった…!」と後から困るケースも多いです。

じゃあ、どうする?

まず、売却前に税金シミュレーションをしておくことが大事!

利益が出る場合は、どのくらい税金を払うことになるのか、事前に把握しておくと安心です。

また、特例や控除を利用できることもあるので、税理士や不動産会社に相談するといいですよ。

「知らなかった…」と後悔しないために、税金のことも事前にチェックしておきましょう!

相続で共有持分を持ってしまった人が取るべき選択肢

「相続した不動産、どうしたらいいんだろう?」と悩んでいませんか?

突然の相続で共有持分を持つことになった人は、「売れるの?」「持ち続けたほうがいい?」と迷うことが多いです。

でも、大丈夫!

共有持分は売ることもできるし、活用する方法もあります。

- 「売る」

- 「持ち続ける」

- 「共有者と協力する」

大事なのは、自分の状況に合った選択をすること。

ここでは3つの選択肢を、それぞれのメリット・デメリットとともにわかりやすく解説していきます。

共有持分を売る(手っ取り早く現金化!)

「正直、この不動産いらない…」「維持費がかかるのが負担…」 そんな人は、売却を考えるのがベスト!

不動産は持っているだけで固定資産税や管理費がかかるので、使う予定がないなら売ったほうがスッキリします。

売る方法としては、まず他の共有者に買い取ってもらえないか相談するのが一番スムーズ。

家族や親族が購入すれば手続きもシンプルです。

でも、共有者が買ってくれない場合は、不動産買取業者を活用する方法もあり。

最近は、共有持分専門の買取業者も増えていて、早ければ1週間程度で売却完了することも。

ただし、持分だけを売ると市場価格より安くなりやすいのがデメリット。

でも、「すぐに現金が欲しい」「管理の手間を減らしたい」と思うなら、売る選択肢はかなり有力です!

共有持分を持ち続ける(リスクはあるけど可能性も!)

「せっかく相続した不動産だから、すぐに手放すのはちょっと…」という人は、持ち続けるのもアリ!

ただし、「なんとなく残しておく」よりも、しっかり活用することが大事です。

例えば、将来的に不動産価値が上がりそうな場所なら、持ち続けることで利益を得られるかも。

また、他の共有者と相談して賃貸に出し、家賃収入を得ることもできます。

ただし、共有者の同意が必要なので、事前にしっかり話し合うことが重要。

一方で、維持費がかかる・売却しにくくなる などのリスクもあります。

特に、共有者と意見が合わないと、トラブルのもとに…。

持ち続けるなら、「長期的にどうするか」まで考えておくことが大切!

共有者と協力して最適な解決策を探す(話し合いでスムーズに!)

「売るのも持ち続けるのも決めきれない…」そんなときは、他の共有者としっかり話し合うのがベスト!

相続した不動産は一人では決められないことが多いので、まずは他の共有者と情報共有をしましょう。

オススメなのは、定期的にミーティングを設けること。

「誰がどうしたいのか?」を整理するだけでも、スムーズに進むことが多いです。

その中で、「売るのがいいのか?」「誰かが引き取るのか?」などを決めていきます。

また、共有者の中で買い取る人がいれば、手続きが簡単に済むことも。

もし話し合いが難航するなら、専門家(弁護士・不動産業者)に相談するのもアリ。

第三者の意見を入れることで、公平な解決策が見えてくることもありますよ!

共有持分の買取業者を利用する際の注意点

共有持分を売るなら、買取業者を使うのが手っ取り早くて便利!

でも、しっかりチェックしないと、あとで後悔することになるかも。

- 「価格の比較」

- 「契約内容の確認」

- 「業者の信頼性チェック」

相場より安く買い叩かれたり、契約の落とし穴にハマったりすることもあるから注意が必要。

だからこそ、焦らず、じっくり業者選びをして、納得のいく条件で売却するのが大事!

買取価格の比較をしないと損をするかも!

共有持分って、普通の不動産みたいに「相場」が明確じゃないんだよね。

だから業者によって査定額がバラバラ。

たとえば、A社は500万円って言ったのに、B社では300万円しか提示されなかった、なんてこともよくある話。

これは、業者ごとに「この持分ならこのくらいで売れるだろう」っていう考え方が違うから。

つまり、1社だけの査定で決めるのは超危険!

最低でも2~3社は比較した方がいい。

無料査定をやってる業者も多いし、手間もそんなにかからないから、まずは相場感をつかむことが大事。

価格の違いを知るだけで、数十万円~数百万円の差が出ることもあるよ!

契約内容をちゃんと確認しないと、あとで大変なことに…!

「買取業者と契約したらすぐにお金がもらえる!」って思ってる人、多いんだけど…実はそんなに単純じゃないんだよね。

契約にはいろんな条件がついてることが多いから、**「違約金」「手数料」「支払いのタイミング」**はしっかりチェックしておくべき!

たとえば、「契約後にキャンセルしたら違約金が発生する」とか、「代金の支払いが売却から◯ヶ月後になる」とか、知らずに契約しちゃうとトラブルの元に。

中には「契約後に追加の手数料を請求された」なんてケースもあるから、マジで油断できない。

だから、契約書をもらったら一気にサインせずに、気になるポイントはしっかり質問すること!

不安なら、司法書士や弁護士に相談するのもアリ。

後で「こんなはずじゃなかった…」ってならないためにも、契約内容は細かいところまでチェックしよう!

信頼できる業者を選ばないと、後悔することになる…!

買取業者って、ピンキリ。

ちゃんとした業者もいるけど、中には「相場よりずっと安い金額を提示する」「契約を急かしてくる」みたいな怪しい業者もいるんだよね。

たとえば、「今日決めてくれたらこの価格で買い取るけど、明日になると下がるかも」みたいなことを言われたら要注意。

こういうの、焦らせて冷静な判断をさせないための常套手段だったりするから。

あとは、「契約後に追加の手数料を請求された」「代金の支払いがいつまでもされない」なんてトラブルもある。

だからこそ、実績がある業者かどうか、口コミをしっかりチェックすることが大事!

特に、国や自治体の許可を受けた業者かどうかを確認するのも、安心できる業者を見極めるポイントになるよ。

よくある質問まとめ

Q1:共有持分を買取ってくれる買取業者の目的は何ですか?

共有持分の買取業者とは 共有持分の買取業者の目的は、持分を低価格で買い取り、再販売(転売)することで利益を上げることです。

持分の買取業者の場合は、持分を買い取った後、対象不動産の他の共有者に対して、持分の買取交渉を行います。

Q2:共有持分を売りたくない場合はどうすればいいですか?

どうしても共有持分を売却したくない場合は、弁護士を立て、裁判で争う必要があります。

弁護士を代理人に立てる際には数十万円〜数百万円の費用がかかります。

共有持分を売却した際には、他の共有者にこのような事態が発生してしまうリスクも考慮しておきましょう

Q3:持分1/1とはどういう意味ですか?

買主が2名以上で不動産を購入し、名義変更登記をするときには、共有名義として登記します。

買主を2名以上で名義変更登記するときは、名義人となる買主それぞれに、持分の記載をしなければなりません。

持分の合計は、1/1、すなわち、1となるように、それぞれの持分を決めます。

-1.jpg)

コメント